聞こえにくさを放置しないようにしましょう。

山梨県甲府市横根町のかわせみ耳鼻咽喉科です。

今回は、「加齢性難聴を放っておくのは良くない」というお話です。

これからの超高齢化社会でみなさんの健康寿命を延伸し、QOL(生活の質)を向上させるためには...

1. 若いうちから難聴を予防するための生活習慣を意識する

2. 65歳を超えたら定期的に聴力検査を受ける

3. 加齢性難聴になったら早めに補聴器を「正しい方法」でつける

以上の3点が重要です。

加齢性難聴の1次予防・2次予防に興味のある方は、とても長くて読みにくいかもしれませんが、以下の文章を読んでみてください。

・山梨県では高齢化が進んでいる

令和5年4月1日での高齢化率(65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合)は、31.3%であり、10年前(25.7%)にくらべ5.6%も上昇しています。全国の高齢化率(29.1%)と比べると2.2%高く、今後も全国より早く高齢化が進展することが予測されています。

https://www.pref.yamanashi.jp/documents/109773/r5_kourei_kisochousa_a3.pdf

(令和5年度高齢者福祉基礎調査結果概要(令和5年4月1日現在))

・年齢が上がれば難聴者は増える

年齢が上がるにつれて難聴者は徐々に増えますが、65歳以上で加齢性難聴は急増すると報告されています。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/geriatrics/49/2/49_222/_pdf

(Uchida Y et al. 2012)

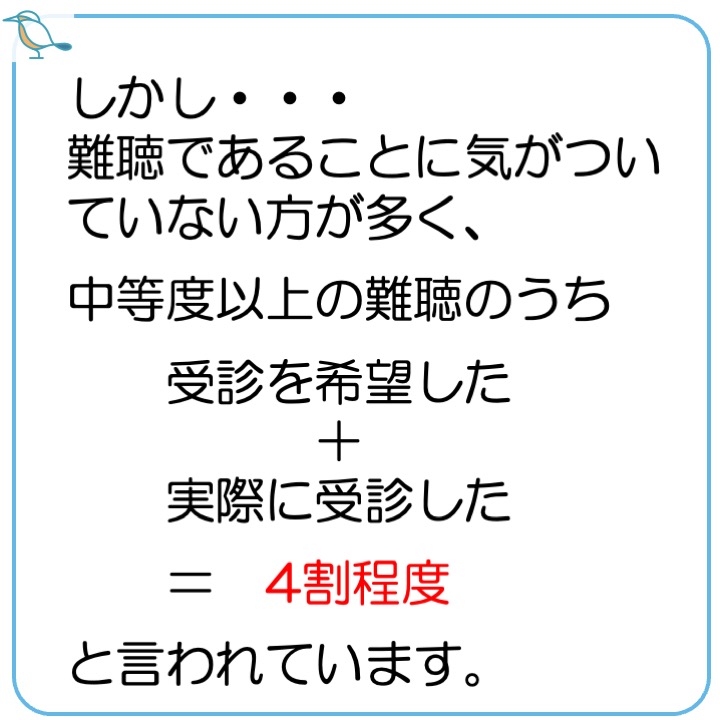

・加齢性難聴は過小評価されやすく、対処されていないことが多い

加齢性難聴による中等度以上の難聴者を対象にした研究では、耳の聞こえの不調に関して診察を希望している、もしくはすでに受診した事がある者は29.9%にとどまり、大多数の加齢性難聴者は受診の希望を抱いていないと報告されています。

https://www.jamda.com/article/S1525-8610(23)00327-4/abstract

(Sakurai R, et al. 2023)

・難聴を放置すると様々な問題が生じる

中等度から高度の加齢性難聴が放置されると,コミュニケーションに深刻な障害をきたし,高齢者の孤立,抑うつ,さらには認知機能低下にも影響を及ぼすとされています。

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3277836/pdf/nihms-336097.pdf

(Lin FR, et al. 2011)

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(05)67423-5/abstract

(Gates GA, et al. 2005)

・難聴にならないためにできること

https://www.jibika.or.jp/owned/hwel/hearingloss/

日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会HPより抜粋

耳にやさしい生活を心がけましょう

・大音量でテレビを見たり音楽を聴いたりしない

・騒音など、大きな音が常時出ている場所を避ける

・騒音下で仕事をしている方は耳栓をする

・静かな場所で耳を休ませる時間を作る

老化を遅らせるために生活習慣を見直しましょう

・生活習慣病の管理、栄養バランスが取れた食事

・適度な運動

・規則正しい睡眠

・禁煙

・難聴になってしまったらどうするか

早期発見:難聴は早期に発見する事が重要です。そのためには、高齢になったら定期的な聴力検査を受けることをおすすめします。また、本人が難聴に気がついていないことも多いため、周囲の人の難聴に気がついた場合は、耳鼻咽喉科への受診をお勧めしてあげてください。

早期治療:一度加齢により低下してしまった聴力をもとに戻すことはできないため、唯一の治療は補聴器を装用することです。難聴のため生活に不自由を感じている方は、早期の補聴器装用をおすすめします。補聴器の装用には、認知症予防効果や、死亡リスク低減効果が報告されています。

(Ogawa K, et al. 2021)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/audiology/64/1/64_37/_pdf/-char/ja

(Choi JS, et al. 2024)

https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanhl/PIIS2666-7568(23)00232-5.pdf

・補聴器について

様々なメリットのある補聴器ですが、日本では難聴者の補聴器装用率が15%と諸外国に比べて非常に低い(デンマーク55%、イギリス53%、フランス46%、スイス41%、イタリア35%)状態にあります。

https://hochouki.com/files/2023_JAPAN_Trak_2022_report.pdf

(JapanTrak 2022 調査報告)

補聴器に対しては「うるさいばかりできこえない」、「高いばかりで役に立たない」というようなイメージを抱いていないでしょうか。このような悪いイメージが広まっている原因としては、① 聴力の正しい評価が行われていない、② 補聴器の正しい調整がされていない、③ 補聴器装用の十分なトレーニングが行われていない、ことが考えられます。

①聴力の正しい評価が行われていない

聴力を正しく評価するためには、標準純音聴力検査や標準語音聴力検査を行います。広く行われている検査ではありますが、正確な評価を行うためには経験豊富な検者と専門の機器(防音室や聴力検査機器)が必要です。

②補聴器の正しい調整がされていない

補聴器を正しく調整するためには、補聴器適合検査を行う必要があります。補聴器適合検査としては、最低でも補聴器特性検査と音場検査が必須になります。

補聴器特性検査:補聴器特性試験装置にて補聴器から実際にどのような音が出ているか調べます。PCのソフトで設定するだけでは、本当に出ている音は分かりません。

音場検査:大きな防音室にて補聴器装用無&有の状態での聞こえのレベルを調べます。

これらは1回行えばよいわけではなく、調整を進めながら繰り返し行う必要があります。

③補聴器装用の十分なトレーニングが行われていない

聞き取りが悪い状態で生活していると、脳に到達する刺激が減少しているため、いつのまにか脳が音の刺激の少ない状態に慣れてしまいます。これを「難聴の脳」と呼びます。この状態で急に補聴器で大きな音をいれると、最初はうるさくてつらいと感じてしまいます。

十分な聴力を得るためには、補聴器でのトレーニングにより「難聴の脳」から「聞き取りに十分な音量でも聴き続けられる脳」へと変化させる必要があります。そのためには、的確な補聴器の調整をしつつ補聴器の音量を段階的に上げることと、十分な期間(3ヶ月程度)常時装用(朝起きてから寝るまで補聴器を外さない)することが必要です。

このような聞こえのトレーニングを行うことにより、十分な大きさの音を少ない不快感で聞けるようになります。